1. 吴雄昂:AI架构之争越开放越成功

吴雄昂(Allen Wu),这位前安谋科技(Arm China)董事长兼CEO的职业生涯转折点,折射出行业对“开放”的渴望,“现如今无论是大公司还是创业公司,都认为AI需要新架构;而新架构必然是融合架构,因此必须具有更大的开放性——这也是我们选择RISC-V的重要原因。

作为“Arm-Android生态”重塑移动计算格局的亲历者,吴雄昂谈及为何转向RISC-V时,答案直指开放性的本质:“Arm的生态虽然开放,但本质上仍是一种商业化的架构。而RISC-V的开放性是彻底的——它的指令集是开源的,开发者可以自由修改、定制,甚至创造属于自己的架构。这种无限制的自由,正是AI时代创新的关键。”

吴雄昂的判断并非孤例。练维汉曾担任苹果公司芯片架构师,主导Apple Silicon A系列芯片的研发,后加入Tenstorrent参与RISC-V架构的AI芯片设计。他指出:“在苹果时,我们追求的是标准化和效率。但AI的需求是高度定制化的,传统架构的封闭性反而成为创新的枷锁。RISC-V的模块化设计允许我们在硬件层面灵活调整,例如针对特定算法优化数据流路径,这在x86或Arm架构下几乎不可能实现。”

“RISC-V的新机遇主要围绕AI领域,尤其是AI对功能的需求催生了很多需要定制化的东西。”练维汉以Tenstorrent开发的Tensix内核为例解释道,这项技术通过动态修正计算量,可以识别数据中的特定模式,精简算法并减少不必要的计算,从而使算力密度和能效比得到显著提升。

这种技术在GPU架构中难以实现,因为其硬件设计无法动态调整计算路径。而传统x86、Arm由于需要保持向后兼容性,积累了大量复杂且冗余的指令集,这不仅增加了芯片设计的难度,也使得在这些架构上开发新的操作系统或应用的门槛居高不下。

练维汉进一步解释道:“在AI训练中,预处理阶段消耗了50%的电力。传统GPU专注于加速计算,但数据移动和指令控制仍需依赖CPU。而RISC-V的模块化设计允许我们为不同场景定制CPU,例如在数据中心部署百万级优化后的CPU集群,从而应对多样化的计算需求。”

Aniket Saha则从技术生态的角度补充了RISC-V的另一个优势:“相比x86和Arm,RISC-V的IP授权成本更低,且不受单一厂商的限制。例如,我们在构建芯片生态系统时,不仅需要CPU IP,还需要系统IP和外围IP的支持。RISC-V的开放性让我们能够自主集成这些组件,形成完整的解决方案。”

Tenstorrent创始人Jim Keller曾在接受 EETimes 美国版采访时提出“英伟达擅长什么,我们就做相反的事”的竞争策略。这一理念在练维汉的解读中得到了具体化:“英伟达用最贵的方案解决问题,而我们选择相反的路。”

“英伟达通过高算力和封闭生态占据市场,而Tenstorrent选择以性价比为核心,通过RISC-V的开源特性实现定制化创新。”练维汉认为,英伟达这种垄断并非不可撼动:“GPU的胜利源于其早期对生态系统的前瞻性布局,但AI的需求正在发生变化。未来,垂直优化的ASIC和融合架构将成为主流。”

一个很直观的例子是:特斯拉FSD芯片通过自研架构实现了比英伟达方案更小的体积和更低的成本,同时满足自动驾驶的实时性需求。“这说明市场需要第二选择。”吴雄昂则从产业竞争的角度补充道:“英伟达的商业模式依赖高价格策略,而RISC-V的开源特性允许企业以更低的成本实现创新。这种性价比优势,将吸引越来越多的初创公司和垂直行业玩家进入市场,从而打破GPU的垄断格局。”

练维汉和吴雄昂都认为,AI的多样性需求将推动融合架构的兴起,未来AI芯片可能同时包含GPU并行计算单元、CPU控制单元和专用加速器。例如,英伟达的Grace芯片和谷歌的TPU都在探索这种混合模式。而RISC-V的开放性使得不同组件的集成更加灵活,企业可以根据自身需求自由组合。

2. 美中搏奕可能还有”变数”

近日川普新词”以非常友善的方式”与中国交往,是否表示美国可能微调打压中国的策略。它可能包含以下意义:

第一、在一定程度上,反映了美国当前的困境。

第二、在一定程度上,反映了美国未来的对华政策走向。

第三、美国人的对华心态,也在发生一定程度的变化。在以前,美国将中国炒作为“最大挑战和威胁”;而如今,特朗普说“大家都保持笑容”,美国将“以非常友善的方式”与中国竞争。

实际上美国仍坚信美国不会让中国超越,因为他们拥有最先进的芯片,拥有“最先进的”一切。

所以中国在任何时候必须保持定力,要继续走自强不息的道路,千万不要被特朗普的花言巧语迷惑。

3. 一些境外生产的芯片智能设备可能是电子间谍

一些境外生产的芯片、智能设备或者软件可能在设计制造阶段就被故意预埋了“后门”,厂商可以通过特定信号对设备进行远程操控,如自动开启摄像头、麦克风,或命令后台自动收集指定数据并回传。

这种“恶意自带”的操作像是设备里的“内鬼”,成为看不见的“电子间谍”和“定时炸弹”。除此之外,还有“后期破解”“暗中植入”的情况值得警惕。

国家安全部表示,智能设备、信息系统的安全与我们每一个人都息息相关,更事关国家安全。广大人民群众务必擦亮双眼、提高警惕,持续提升国家安全意识和素养,防范抵御隐藏在暗处的“技术后门”窃密。重点涉密岗位可通过采用自主可控芯片和国产操作系统,避免境外软硬件后门风险。还可通过加强技术防护措施,如制定补丁策略、定期进行操作系统更新、定期检查设备日志、监控异常流量等方式,降低潜在技术后门安全风险。

需要强调的是,随着人工智能(AI)正逐渐渗透到千行百业和日常生活中,AI助手也可能成为威胁国家安全的“隐形武器”,比方说投放虚假信息、窃取关键信息、挑拨意识形态等。国家安全机关提示,面对人工智能技术发展带来的新机遇和新挑战,需要前瞻研判相关风险,提高国家安全意识和自我防范意识,共同筑牢维护国家安全的人民防线。

4. 央视专访:黄仁勋扎根中国30年,BAT都是朋友,DeepSeek极具创新,华为值得尊重

7月16日,在央视《面对面》专访中,英伟达创始人黄仁勋围绕供应链、中国市场、人工智能与竞争等核心议题,与央视记者董倩展开深度对话。

对话中,黄仁勋用 “独一无二”来概括中国市场——30 年深耕中,英伟达与联想、阿里巴巴、腾讯、百度和小米等企业深度绑定,他尤为赞赏中国在 AI 领域的创新活力,认为 H20 虽非顶尖产品,却催生出深度求索 R1 等突破性成果,印证了 “中国创新不可阻挡”。

“你不得不佩服DeepSeek这家公司的惊人创新能力,他们研发的R1模型是真正的创新,它重新设计了AI模型的很多运行方式,让它们能充分发挥H20架构的优势,这种做法非常有创意。”黄仁勋说。

谈及竞争,黄仁勋展现出独特视角——他尊重华为等对手,主张 “竞争与合作并存”,反对将商业比作战争,认为竞争是市场繁荣的基石,企业与国家均可在竞争中找到共存之道。

黄仁勋说,“华为比我们大得多,从规模、人员规模和技术能力来看,他们既广又深。这是一家拥有强大芯片设计能力、系统设计和系统软件的公司,如果我们不在这里,华为也一定能找到自己的解决方案。”

在被问及华为是竞争对手还是合作伙伴时,黄仁勋说:“他们的成就值得钦佩,这家公司依然极具竞争力,他们是我们的竞争对手,但你仍然可以钦佩和尊重竞争对手,并与他们保持良好的关系。

5. 半导体赢家通吃,5%企业独揽1590亿美元利润

据全球咨询公司麦肯锡(McKinsey & Company)于7月20日发布的一份报告显示,全球半导体行业去年产生的全部经济利润,几乎被前5%的头部企业(以年销售额为标准)——包括英伟达(NVIDIA)、台积电(TSMC)、SK海力士(SK Hynix)和博通(Broadcom)——所瓜分。

报告指出,这5%的顶尖公司获得了高达1590亿美元的经济利润,而中间90%的企业利润总额仅为50亿美元。最底层5%的公司则出现了370亿美元的亏损。换句话说,头部企业所获利润甚至超过了整个半导体行业创造的1470亿美元的总经济利润。

这一市场结构的转变,仅用了两三年时间。在新冠疫情期间(2021-2022年),中间90%的公司每年仍能获得超过300亿美元的经济利润,平均每家公司年利润约为1.3亿美元。然而,自2023年AI半导体热潮兴起后,这一数字骤降至3800万美元,而去年更是下滑至1700万美元,两年内下降幅度高达88%。

麦肯锡预测,AI相关半导体公司将以每年18%至29%的速度持续增长至2030年,而与AI无直接关联的传统半导体企业年增长率仅为2%-3%。麦肯锡分析称:“尽管部分企业正借助AI价值创造浪潮获得前所未有的利润,但大多数公司却面临完全不同的现实。”

造成“赢家通吃”局面的关键原因在于:领先企业掌握了新型半导体产品的标准制定权。传统产品的标准由JEDEC(联合电子器件工程委员会)设定,各公司依据标准开发产品;但当产品规格完全不同时,最先入局的企业便有权主导标准的建立,从而成为“规则制定者”,限制后来者的进入。

6. AISC市场好戏登场

随着美国主要云服务提供商(CSP) 准备公布其最新收益,投资者正在密切关注其在云基础设施方面的投资策略和资本支出的潜在变化,这是影响定制专用集成电路 (ASIC) 市场的关键因素。

尽管增长率和重组力度各不相同(部分原因是人工智能领域的竞争),但领先的云计算服务提供商(CSP) 仍专注于扩展数据中心功能并开发内部 ASIC 解决方案。确保人工智能基础设施安全是维持该领域强劲需求的持续优先事项。

这种持续的势头加剧了知名ASIC 开发商之间的竞争。美国半导体公司博通 和 Marvell 面临着来自中国台湾企业的激烈竞争,其中包括联发科、世芯科技和环球集成电路公司 。随着美国与亚洲制造商之间的技术差距缩小,以及通信服务提供商越来越重视性价比,ASIC 设计合同的竞争也显著升级。

尽管市场分散,美国CSP 仍是核心收入驱动因素

主要的云服务提供商(CSP)名单虽然相对有限,但芯片制造商着重指出,谷歌、AWS 和 Meta 等美国头部企业,依旧是推动 ASIC 产生最大且最具可扩展性需求的核心力量。与此同时,新兴企业正迅速崛起为 AI 芯片需求的重要来源,其中既包括 OpenAI 这类初创公司,也涵盖特斯拉等超大规模企业,它们的加入让 ASIC 需求市场更显多元。

在ASIC 领域,博通目前仍保持着无可争议的领先地位,常常被视为多笔新报道的大型交易的初始领跑者。其在芯片设计、制造工艺以及市场渠道等方面积累的优势,使其能够稳定地为客户提供高性能、高可靠性的产品,这也让它在与其他企业的竞争中占据有利位置。

不过,竞争对手们也在不断发力。Marvell 已明确表示,有意通过内部重组和成本控制来加强对 ASIC 领域的关注。通过优化内部结构、提高运营效率、降低生产成本,Marvell 希望提升自身在该领域的竞争力,从而在订单争夺中获得更多机会,挑战博通的领先地位。

而联发科的发展速度则出人意料,其竞争力已提升至足以直接挑战美国主要供应商的水平。凭借在芯片研发上的持续投入和技术突破,联发科在性能、功耗等关键指标上不断追赶甚至达到行业先进水平,在与博通等企业的竞争中展现出强大的实力,成为不容忽视的力量。ASIC 发展的长期前景依然乐观。

尽管部分云服务提供商曾对定制ASIC 开发的资源密集性心存顾虑,但当前多数半导体制造商反馈,核心客户对启动新项目的兴趣依旧浓厚。在人工智能工作负载需求持续攀升的强力支撑下,ASIC 整体市场有望保持强劲增长势头,这一态势预计至少延续至 2030 年。

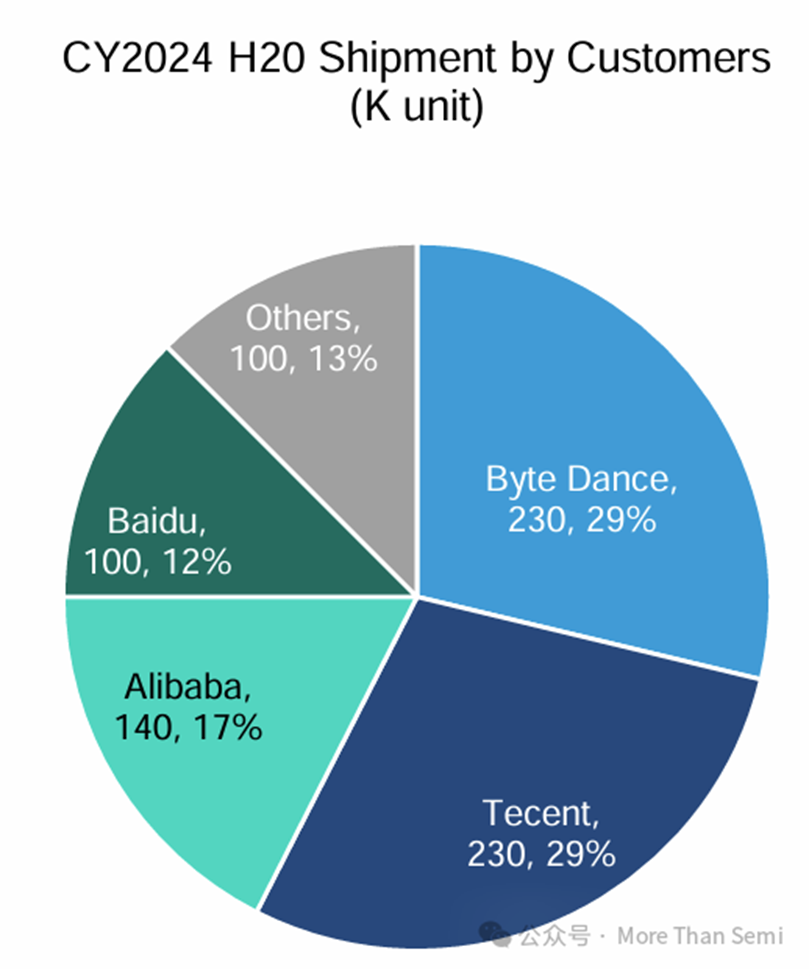

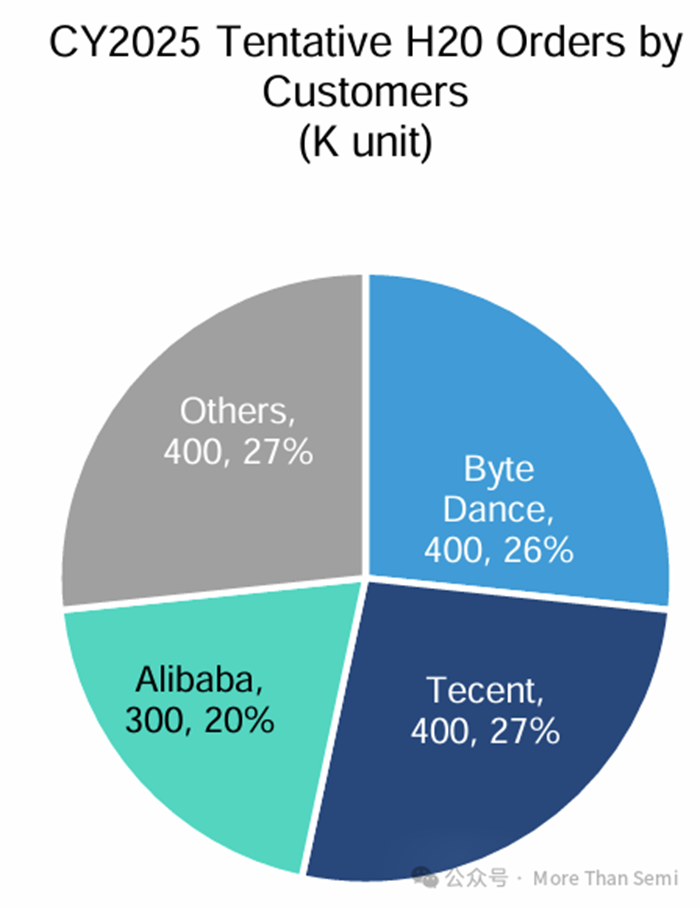

7. 国内AI芯片的出货量供需关系

在H20禁令前,Bernstein预计2025年中国AI加速器市场将达到395亿美元,其中主要由Nvidia H20(229亿美元)、AMD MI308(20亿美元)和本土厂商(如华为Ascend、寒武纪、海光,总计146亿美元)构成。禁令后,Nvidia H20损失16.8亿美元,AMD MI308损失1.5亿美元,部分订单预计将转移至本土厂商,导致2025年本土厂商收入增加约10%。然而,由于7nm晶圆和CoWoS技术的生产瓶颈,Bernstein认为本土厂商无法完全填补183亿美元的缺口。即使B30芯片出货量达到60万颗,本土供应增长10%,仍然存在126亿美元的供应缺口。

2025年7月15日,Nvidia宣布将申请恢复H20的销售,并计划推出符合规定的NVIDIA RTX PRO GPU。Bernstein分析了H20销售恢复对中国市场的影响。初步判断显示,Nvidia计划在2025财年第三季度中期开始恢复生产,并预计H20需求将达到至少105亿美元,但无法完全满足168亿美元的初期需求。由于订单延迟,部分需求可能推迟到2026年。

Nvidia还计划将B30芯片运送到中国,预计B30销量为40万颗,带来28亿美元收入。由于新限制,本土厂商的额外收益可能仅为15亿美元。Bernstein认为,2025年中国的GPU短缺将得到缓解。

H20销售恢复将有利于字节跳动、阿里巴巴、腾讯和百度等互联网云服务提供商,它们是主要购买者。随着国内AI芯片性能提升和7nm生产能力扩展,本土厂商预计将稳步增加市场份额,至2027年,国内厂商的市场份额将达到55%。与此同时,全球厂商将面临技术停滞,失去竞争优势。

8. 半导体设备国产化迎来关键转折点,长江存储首条全国产化产线今年试产

为了减少对外国设备的依赖,长江存储技术有限公司(YMTC)在推动“全国产化”制造设备方面取得了重大突破,首条全国产化的产线将于2025年下半年导入试产。

2016年,长江存储在武汉东湖新技术开发区正式注册成立,专注于3D NAND闪存芯片的设计、制造与销售。2022年底,长江存储被列入美国商务部的实体清单,在无法取得美系先进晶圆制造设备的情况下,仍靠既有工具维持先进NAND Flash产品线的开发与制造,依然积极推进产能扩张计划。目前,长江存储的产能已接近每月13万片晶圆,约占全球产能的8%,计划在2025年实现每月约15万片晶圆的产能(WSPM),并力争到2026年底占据全球NAND闪存供应量的15%。

在技术层面,长江存储也取得了显著进展。其已出货的232层TLC(三层单元)芯片X4-9070,通过双层堆叠实现了294层等效密度,接口速度达3600MT/s。2025年稍晚将推出3D QLC X4-6080,可能延续294层堆叠,至2026年量产2TB 3D TLC X5-9080与3D QLC X5-6080,后者将支持4800MT/s高速接口。下代架构预期将超过300层堆栈,藉此提升每片晶圆的位输出,即使制程时间增加、月投片数下降,也能维持总产出成长。

全国产线的试产若能成功,有望使比特产量翻倍,助力长江存储实现市场份额目标。全球内存产能TOP3分别是三星、SK海力士、美光,三家2025年的产能预测分别是66万片、50万片和30万片,若长江存储能将月产量提升至20万片,将具备影响全球NAND闪存价格走势的话语权。但必须清醒认识到,从试验线到大规模量产并非一蹴而就,国产设备的长期稳定性、不同设备间的工艺兼容性以及成本控制能力都是需要解决的关键问题 —— 从良率稳定到成本优化,再到产品迭代,至少还需要3-5年的打磨周期。

据摩根士丹利估计的国产设备采用率为45%,远超全国平均水平和其他主要国内晶圆厂(中国最大的晶圆厂中芯国际在其京城晶圆厂实现了22%的国产化率,在临港晶圆厂实现了18%),然而45%的国产化率仍远低于100%。

长江存储的全国产线试产是中国半导体产业在全球竞争中的一次“范式创新”。它证明了即使在单点技术落后的情况下,通过设备、工艺、架构的系统协同,仍能实现产业链的整体突破。首条全国产线的拉通具有重大意义:集成电路生产是一个系统化工程,其中涉及九大类核心设备和其他辅助模块,全国产线的拉通不是单一环节的突破,而是其中所有环节的突破。

我国半导体设备国产化率显著偏低,2024年,除去胶设备、CMP设备、清洗设备、刻蚀设备和热处理设备国产化率超30%,PVD/CVD/ALD、涂胶显影、离子注入、量检测和光刻等环节的国产化率仍低于20%,分别为5~20%、5~10%、10~20%、1~10%和0~1%。

更值得注意的,TechInsights的报告显示:长江存储最新的“Xtacking 4.0”芯片在性能上与市场领导者相当,不过由于在极紫外光刻(EUV)等关键领域中国仍与国外存在差距,这使得其持续增长将取决于缩小设备产能和产量之间差距的能力。

9. SEMI报告2025年全球半导体设备总销售额预计将达1255亿美元,创历史新高

2025年7月22日,SEMI在《年中总半导体设备预测报告》(Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective)中指出,2025年全球原始设备制造商(OEM)的半导体制造设备总销售额预计将创下1255亿美元的新纪录,同比增长7.4%。在先进逻辑、存储器及技术迁移的持续推动下,2026年设备销售额有望进一步攀升至1381亿美元,实现连续三年增长。

半导体设备销售额(按细分市场划分)

在2024年创下1043亿美元销售额纪录后, 晶圆厂设备(WFE)领域(包括晶圆加工、晶圆厂设施和掩膜/掩模版设备)预计将在2025年增长6.2%,达到1108亿美元。这一数据较SEMI 2024年底预测的1076亿美元有所上调,主要受代工厂和存储器应用设备销售增加的推动。展望2026年,WFE领域预计将进一步增长10.2%,达到1221亿美元,增长动力来自为支持人工智能应用而进行的先进逻辑和存储器产能扩张,以及各主要细分市场的工艺技术迁移。

后端设备领域预计将在2024年开始的强劲复苏基础上继续增长。继2024年同比增长20.3%后,2025年半导体测试设备销售额预计将进一步增长23.2%,达到创纪录的93亿美元。2024年,封装设备销售额增长25.4%,2025年预计将再增长7.7%,达到54亿美元。2026年,后端设备领域扩张势头将继续,测试设备销售额预计增长5.0%,封装设备销售额预计增长15.0%,实现连续三年增长。这一增长主要受设备架构复杂性显著提升,以及人工智能和高带宽存储器(HBM)半导体对高性能的强劲需求推动。不过,汽车、工业和消费终端市场的持续疲软将在一定程度上影响该领域的增长。

半导体设备销售额(按地区划分)

预计至2026年,中国大陆、中国台湾和韩国将继续保持设备支出前三甲地位。中国大陆在预测期内将继续领跑所有地区,不过销售额预计将从2024年创纪录的495亿美元有所下降。除欧洲外,所有其它地区预计将从2025年开始设备支出显著增加。不过,日益加剧的贸易政策风险可能会影响各地区的增长步伐。

Copyright © 2021-2031,www.xy-semi.com.cn,All rights reserved版权所有 © 江苏芯缘半导体有限公司官网 未经许可 严禁复制 建议使用1366X768分辨率浏览本站

ICP:苏ICP备2022006250号